こんにちは、「プレミアム・エドゥトイ」を運営しているFP2級の紗希です。

「子どもに理系の興味を持ってもらいたい」「算数や理科を好きになってほしい」と願う親御さんは多いのではないでしょうか。実は、理系の素養は遊びを通じて楽しく育むことができます。そのカギとなるのが、おもちゃ選び。適切なおもちゃを活用すれば、子どもたちは自然と「考える力」や「問題解決力」を伸ばしていけます。

本記事では、3歳から5歳の子どもを対象に、理系思考を育てるおすすめのおもちゃと、その選び方のポイントをわかりやすく解説します。遊びながら学べる方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

この記事を読んでほしい方;

- 子どもに理系分野への興味を持ってほしいと考えている親御さん

- 算数や理科を楽しみながら学べる方法を探している方

- おもちゃ選びに迷っている3~5歳のお子さんの保護者

- 教育と遊びを両立させたいと考える方

理系教育の第一歩は、楽しい遊びの中にあります。お子さんの未来を広げるヒントを一緒に見つけていきましょう!

理系思考を育てるおもちゃの選び方

子どもが「どうしてだろう?」と疑問を持ち、世の中の仕組みに興味を抱くためには、理系思考を育てるおもちゃが効果的です。ただし、どんなおもちゃでも良いわけではありません。適切な選び方をすることで、子どもの思考力や創造力をより一層引き出せます。以下に、理系思考を育てるための重要なポイントを解説します。

1. 年齢に合った難易度を選ぶ

おもちゃ選びの基本は、子どもの発達段階に合ったものを選ぶことです。3歳から5歳の子どもには、シンプルで直感的に操作できるおもちゃが適しています。難易度が高すぎると挫折感を与え、低すぎると興味を失う可能性があります。子どもの「あと少しでできる!」という達成感を引き出す難易度を選びましょう。

2. 実験や組み立てを楽しめるものを選ぶ

理系思考の基礎は、試行錯誤や観察力を養うことにあります。

- 組み立てキット:パーツを組み合わせる過程で、空間認識力や論理的思考を育てます。

- 科学実験セット:色の変化や物理の動きを体験することで、好奇心を刺激します。

- パズルやブロック:問題解決力を鍛えながら、創造力も引き出します。

子どもが「自分でやってみたい!」と思える仕掛けが詰まったおもちゃを選ぶと良いでしょう。

3. 想像力を広げるテーマ性のあるおもちゃ

ただ遊ぶだけではなく、テーマ性のあるおもちゃを選ぶことで、子どもの想像力や探究心を育てられます。

- 宇宙や自然をテーマにしたもの:星座や動物、生態系について学べるおもちゃは、科学への興味を広げます。

- 建築や機械を模したもの:家や車を作る過程で、構造の仕組みに触れられます。

遊びの中で「これはどうなっているの?」と疑問を持たせるデザインがポイントです。

4. 安全性を重視する

3歳から5歳の子どもは、まだ遊び方が大胆になりがちです。そのため、誤飲防止の設計や角が丸いデザインなど、安全性が確保されたおもちゃを選びましょう。また、塗料や素材が子どもの肌や健康に害を及ぼさないものを選ぶことも大切です。

おすすめのおもちゃ6選

子どもの「どうして?」を引き出し、理系思考や創造力を育てるおもちゃは、遊びながら学べる素晴らしいツールです。ここでは、3~5歳のお子さんにぴったりのおすすめおもちゃを6つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴や遊び方のポイントを押さえながら、子どもの成長をサポートするアイテムを見つけましょう!

マグ・フォーマー(Magformers)

特徴: 磁石で簡単に形を作れるブロック。平面から立体構造まで自由に組み立てられ、創造力や空間認識力を育てます。

遊び方のポイント: 最初は親子で基本的な形を作り、慣れてきたら建物や乗り物などの複雑な構造に挑戦。遊びながら、幾何学や物理の基礎を学べます。

理系要素: 空間認識、構造理解、創造力

2. LEGO デュプロ(LEGO DUPLO)シリーズ

特徴: 小さな子ども向けの大きめサイズのレゴブロック。安全性が高く、組み立て遊びを通じて手先の器用さや創造力を養います。

遊び方のポイント: 親子で一緒に家や動物を作りながら、色や形の名前を教えると、学びが広がります。ストーリーを考えながら遊ぶことで、想像力も育まれます。

理系要素: 手先の器用さ、空間認識、創造力

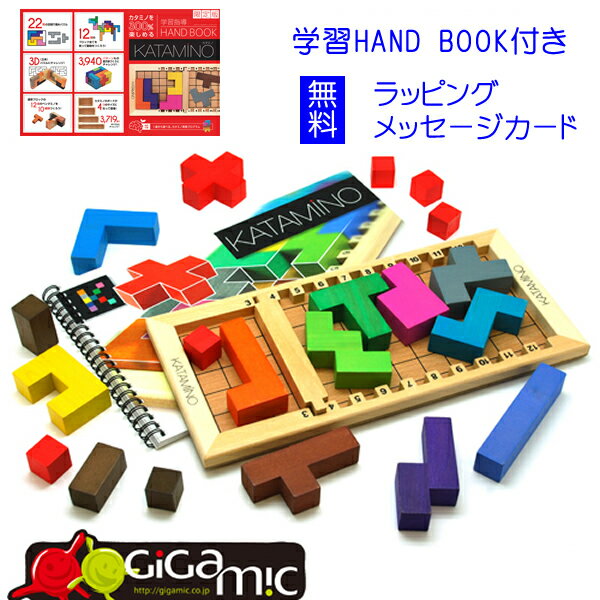

3. ギガミック社のカタミノ(Katamino)

特徴: 幾何学的なパズルを通じて、空間認識力や論理的思考を育むおもちゃ。ピースを組み合わせて様々な形を作ります。

遊び方のポイント: ピースを使って、形を作る遊びを通じて、論理的思考と創造力を育てます。

理系要素: 空間認識、幾何学的思考、論理的思考

4. ギガミック社のクアルト(Quarto)

特徴: 4つの異なる特徴を持つピースを使って、直感的に遊べる戦略的なボードゲーム。ゲームを通じて論理的思考を鍛えます。

遊び方のポイント: 交互にピースを配置していく中で、相手の動きや自分の戦略を考えながら進めます。

理系要素: 論理的思考、戦略的思考、パターン認識

5. レールキューブ(電動ミニトレイン)

特徴: レールを組み合わせ、電動ミニトレインを走らせるおもちゃ。物理的な法則を学びながら遊べます。

遊び方のポイント: 親子でレールを組み立て、電車を走らせてみる。レールの曲がり具合や高低差を調整しながら、試行錯誤して遊べます。

理系要素: 空間認識、構造理解、因果関係

6. プローボ(Probo)

特徴: プログラミングの基礎を学べるカードプログラミングトイ。子どもがカードを使ってロボットを動かすことで、プログラミング的思考を育てます。

遊び方のポイント: カードを使ってロボットを操作し、指示通りに動かすことで、プログラミングの基礎を楽しく学べます。

理系要素: プログラミング思考、問題解決力、論理的思考

おもちゃを活用するコツ

おもちゃを使って理系思考を育むには、遊び方に工夫が必要です。以下のコツを実践することで、学びを深め、子どもの成長をサポートできます。

1. 一緒に遊んでみる

親と一緒に遊ぶことで、楽しさを共有でき、子どもは遊びの中で新しい発見をすることができます。親が遊び方を見せることで、より多くの学びのチャンスを提供できます。

2. 興味を広げる工夫をする

おもちゃで遊んだ後に、関連する本や動画を見せることで、興味がさらに深まり、知識を広げることができます。例えば、科学や自然に関する絵本を一緒に読んだり、YouTubeで実験の動画を観ると、遊びと学びがつながります。

3. 達成感を味わわせる

「できた!」という成功体験は、子どもの自信を育む重要な要素です。小さな成功を積み重ねられるおもちゃを選ぶと、達成感を得ることで次への挑戦意欲を引き出します。たとえば、組み立ておもちゃやパズルは、完成させるたびに大きな満足感を得られます。

4. 柔軟な遊び方を提案する

おもちゃは決まった遊び方だけでなく、子どもの発想力を活かして自由に遊べるものが理想です。たとえば、マグ・フォーマーやLEGO DUPLOのようなブロックは、組み立てる形を自由に変えることができ、創造力を最大限に引き出します。

5. 学びを日常に取り入れる

おもちゃで学んだことを日常生活に取り入れることで、学びが深まります。たとえば、車や電車を使って道を作りながら「坂道はどうして車が遅くなるのか?」といった質問を投げかけ、自然に科学的な思考を促すことができます。

おわりに

理系思考を育むおもちゃは、子どもにとって学びと遊びを融合させる素晴らしいツールです。遊びながら、問題解決能力や創造力、空間認識力を養い、将来の理系分野への興味を深めることができます。おもちゃを通じて、子どもの好奇心を引き出し、理系の基礎を楽しく学ばせることができるのです。

今回紹介した選び方のポイントやおすすめ商品を参考に、ぜひお子さんにぴったりのおもちゃを見つけて、学びの幅を広げてあげてください。お子さんが自分のペースで楽しく学べる環境を作ることが、未来の理系人材を育てる第一歩となります。

あなたの家庭でも、遊びを通じて理系の未来を育ててみませんか?

コメント